情報提供のお願い

厚生労働省老健局

委託事業

1.目的

本事業では、福祉用具・介護テクノロジー(以下「介護機器」)の利用に関わる「事故及びヒヤリハット」情報を収集し、介護現場で起こる可能性のある事故や怪我などを未然に防止するため、事例を作成し発信することを目的とします。

※ここでは介護機器としていますが、福祉用具と同義語です。

- (1)介護機器の範囲

-

本事業において、取り扱う介護機器の範囲は、以下のとおりです。

●在宅及び介護施設・事業所等において、使用される福祉用具等(高齢者の日常生活の便宜を図るための用具及び、介護を行う者の負担の軽減を図る用具)

●介護保険において福祉用具貸与・特定福祉用具販売の対象となっている福祉用具

●介護テクロジー利用の重点分野(令和6年6月)及び厚生労働省が行う導入支援の対象となりうる介護テクノロジーとし、かつ実用化されているもの

- (2)事故及びヒヤリハット情報の対象

-

原則、製品に起因しない事故及びヒヤリハットといたします。

但し、公的機関等において現在調査中のものや、原因不明なものは含めることとし、あきらかに製品の整備不良や経年変化等によるものの場合も含めることといたします。

- (3)事故及びヒヤリハット情報の定義

-

本事業において、取り扱う事故及びヒヤリハットの定義は、以下のとおりといたします。

●「事故」とは、死亡又は負傷・疾病(医師の診断や治療を必要とするもの(或いは、必要となると思慮されるもの))とする。

●「ヒヤリハット」とは、事故や怪我に繋がるような危険な使い方及び場面、事象等とする。(6.参考情報を参照)

例えば、

・事故や怪我は発生していないが、起こる可能性があるもの

・福祉用具等の単体に限定せず、高齢者の生活介護の全般から、事故等に繋がる恐れがあるもの

・誰もが感じる危険な使用方法や使用場面、適用状況など

・大きな事故を未然に防ぐため、介護現場で共有すべきと考えるもの

・福祉用具等の破損や紛失、盗難は除くこととするものの、それらの事象から怪我に繋がる危険性があるもの

2.事務連絡(依頼文等)

- (1)各都道府県介護保険担当主管部(局)宛 公益財団法人テクノエイド協会依頼文(令和7年6月27日)(PDF:1.52MB)

- (2)各市区町村介護保険担当主管課(係)宛 公益財団法人テクノエイド協会依頼文(令和7年6月27日)(PDF:1.53MB)

- (3)介護保険関係事業者団体宛 公益財団法人テクノエイド協会依頼文(令和7年6月27日)(PDF:1.53MB)

<令和5年度 事務連絡>

- ・各都道府県介護保険担当主管部(局)宛 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡(令和5年8月9日)(PDF:1.14MB)

- ・各市区町村介護保険担当主管部(局)宛 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡(令和5年8月9日)(PDF:1.22MB)

3.情報提供の方法 情報提供に関するQ&A

本年度も「福祉用具・介護テクノロジー実用化支援事業」の一環として、情報収集を行います。情報提供の方法には以下の4通りの方法があります。

- (1)

- 「介護保険施設等における事故の報告様式等」から情報提供する(※)

(※)個人を特定する情報等を「黒塗り」して、そのまま情報提供してください。 - (2)

- 「事故及びヒヤリハット」情報提供シートから情報提供する(Excel)

提供シートはこちら - (3)

- 入力フォームから情報提供する(Web)

入力フォームはこちら※一時保存できないため、あらかじめ入力内容をご確認ください

- (4)

- その他の方法で情報提供する

当協会へ問い合わせください。

上記(1)及び(2)の送信先、本件に関する問い合わせ先

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 伊東・松本・堀江・五島(ごしま)

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ4階

TEL :03-3266-6883

E-mail:robocare@techno-aids.or.jp

4.情報提供の受付

当協会では「福祉用具・介護テクノロジー実用化支援事業」の一環として、福祉用具及び介護テクノロジーの利用に関わる「事故及びヒヤリハット」情報を収集しております。

今年度は、令和8年1月30日(金)まで受付しております。

要因分析及び事例作成については、提供された情報のうち、緊急性が高いものやこれまでに類似する事例がないものを中心に検討して参ります。

5.福祉用具等の安全利用に関する情報の整理・報告・発信について

6.参考情報

- 重大事故に繋がる恐れのある事例

-

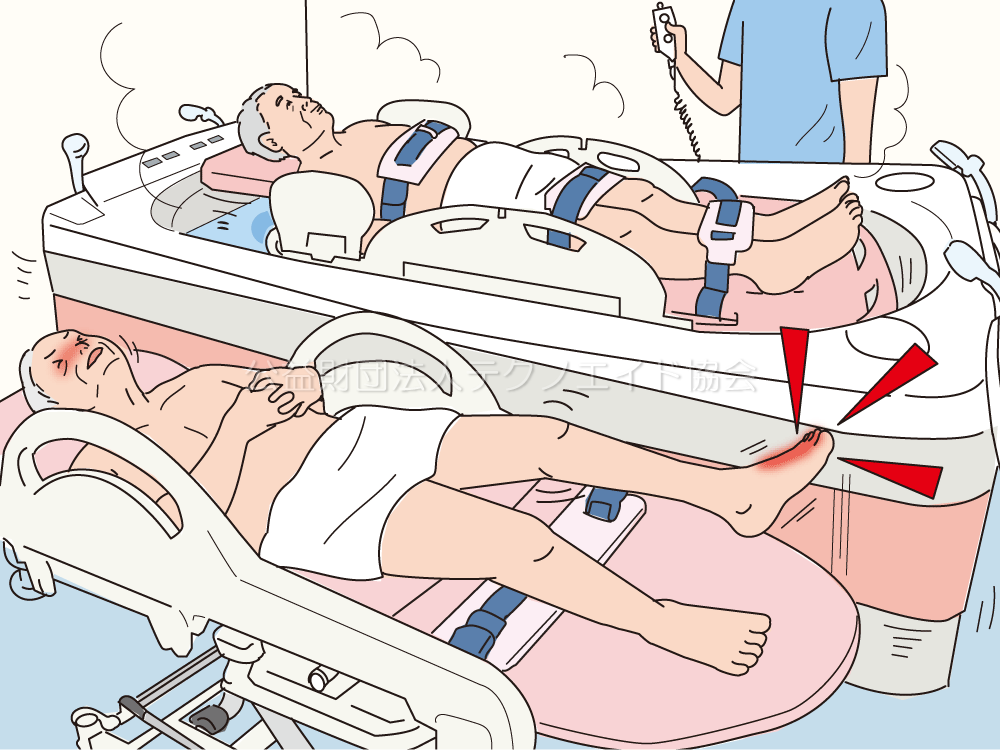

入浴担架・おむつ交換台

昇降式の機械浴槽で、両側にストレッチャーを接続して2名同時に介助を行っていたところ、片方の入浴で浴槽を上昇させた際、反対側の利用者の脚を挟み込んでしまった

解説

解説機械浴槽の左右にストレッチャーを接続して2名の利用者を同時に入浴介助する場合、各々の介助者が反対側の利用者の姿勢などに注意を払う必要があることからより慎重な安全確認を求められます。浴槽から離れた箇所で洗身し、湯につかる時に浴槽に接続するなど手順を見直すことで安全性を高めることが出来ます。また、ストレッチャーから足が出ていたこと自体が安全ではないという認識も必要です。

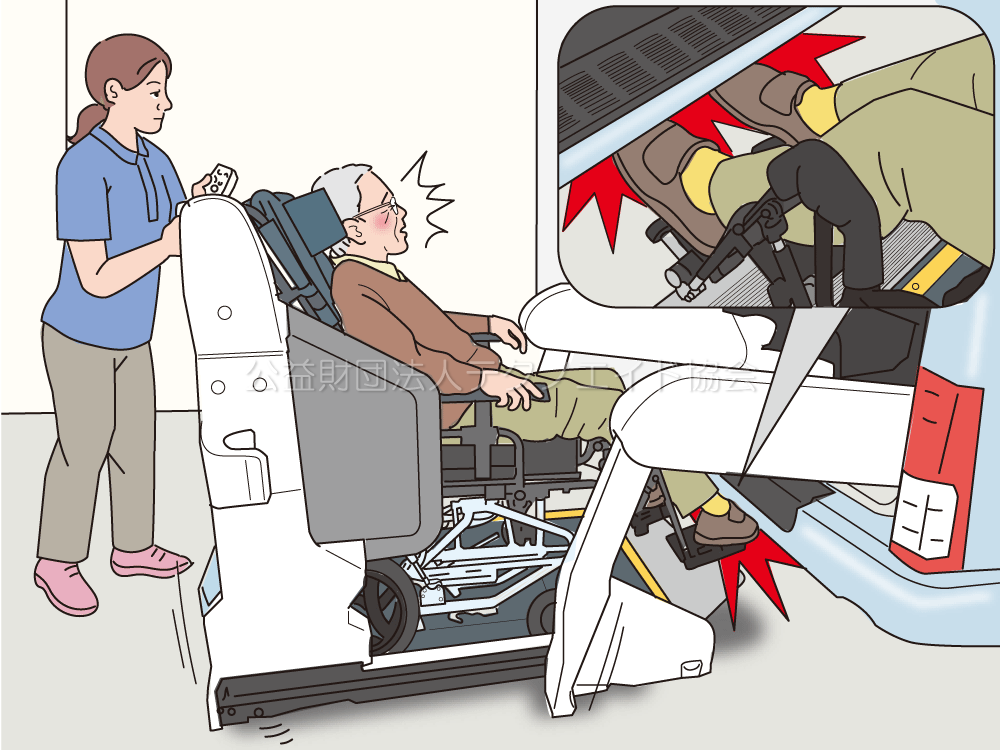

自動車用車いすリフト

リクライニング車いすのフットサポートを上げたままリフトを上昇させたところ、車両後端部に足先を挟み込みそうになった

解説

解説膝が曲がりにくい本人の身体状況、車いすの形状、リフトの大きさや昇降時の固定装置の有無などさまざまな条件が関係しますが、結果として重大な事故につながりかねない事象です。リクライニング車いすは全長が長くなるのでリフトを利用する時には可能な限りフットサポートは降ろし、操作中は常に目視確認するなど注意が必要です。リフトに車いすの固定装置がある場合には固定してから昇降操作を行うと危険の回避にもつながります。

電動三・四輪車

踏切内の通路横に設けられたスペースではレールの隙間が広いことに気づかず、対向の自転車をやり過ごそうとして脱輪してしまう

解説

解説踏切内の通路では線路部分が広くなっている場合があり、歩行者や自転車のすれ違いの際に退避場所として利用することもありますが、このような箇所ではレールの隙間が広くなっており、また車いすの運転者からも死角で見えづらいことから、容易に脱輪してしまうことが考えられます。踏切内でのすれ違いは極力避け、対向する人や車と充分な距離を確保して、安全な領域を通行できるように、譲り合って横断しましょう。

-

電動三・四輪車

ハンドル型電動車いすを操作中、集合住宅の上層階で、エレベータに向けて方向転換しようとしていたところ、誤って階段部分に脱輪、転落しそうになる

解説

解説歩行の困難さや充電のため、集合住宅にある自宅の玄関先までハンドル型電動車いすで移動する必要があったのだと考えられます。階段付近などで切り返しを行なう際、ハンドルに取り付けられたバックミラーでは後進方向や床面の状況が映らず確認できません。狭いスペースで方向転換をする場合、とりまわしの練習などで安全を確認した上で納品し、日々の利用では介助者に後方を確認してもらうなど、十分に注意しましょう。

携帯用スロープ

前向きで下りたため、フットサポートが地面にぶつかってしまった

解説

解説スロープを下りるときには、車いすを後向きに介助することが基本です。それは万が一このような事象が起こっても、利用者が転落することを防げるという観点からです。どうしても前向きに介助したい場合は、フットサポート下の隙間が路面に干渉しないことを確認しましょう。

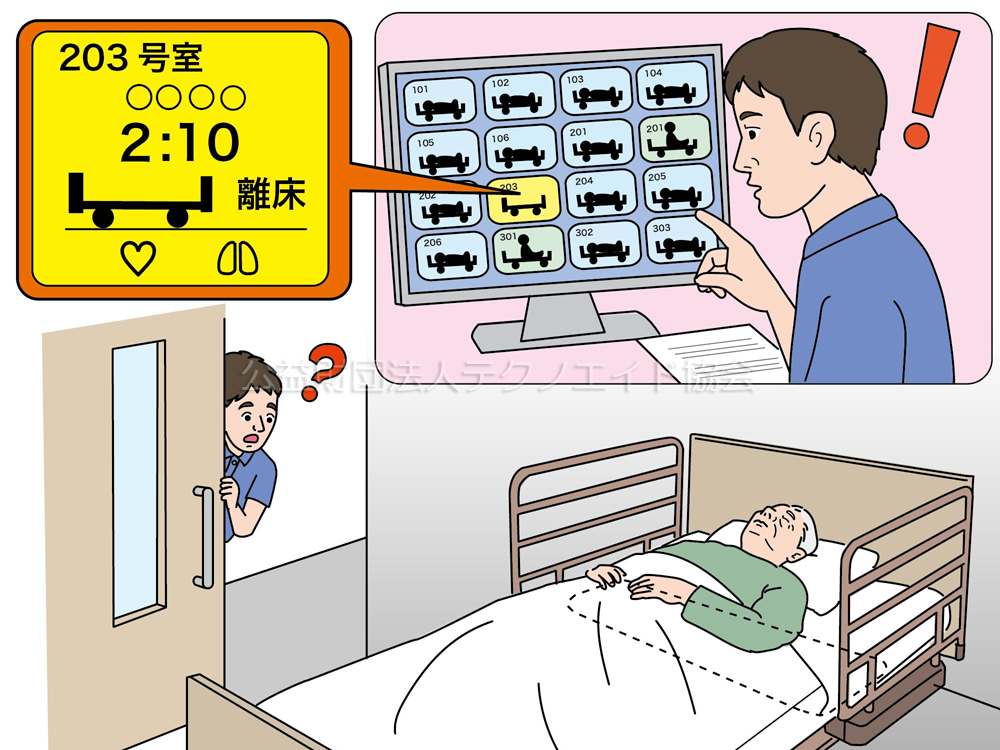

見守り機器

心拍や呼吸を読み取るセンサーを利用している入居者が臥床しているのに離床と表示されたが、重大なことと認識せずに対応しなかった

解説

解説心拍や呼吸を読み取るセンサーでは、それらが読み取れない状態を離床と判断し表示するケースがあります。入床しているにもかかわらず離床と表示されている場合は心拍や呼吸が停止している状態を示し、亡くなっていることも考えられ、入室してベッドサイドで状態を確認すべきです。見守りセンサーの利用では、機器の特性を理解し状態に応じて訪室での確認を必須にするなどマニュアル化しておくことも重要です。

テクノエイド協会では、収集した情報をもとに想定される要因分析を行い、上記のような事例を作成します。

- ヒヤリハットとは

-

福祉用具を安全に利用するためのハンドブック(テクノエイド協会)から掲載

https://www.techno-aids.or.jp/qap/info/20180726090527.pdf

7.本件に関するお問い合わせ

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 伊東・松本・堀江・五島(ごしま)

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ4階

TEL :03-3266-6883

E-mail:robocare@techno-aids.or.jp